星级打分

平均分:0 参与人数:0 我的评分:未评

狂犬病诊疗规范

3 {& F8 U+ {5 X f% v% W4 L0 ` }: k5 v; l, d5 E7 f h& a

狂犬病是狂犬病病毒感染引起的人兽共患传染病,缺乏特异性治疗,病死率几乎 100%。近年来,狂犬病报告死亡人数一直位居我国法定报告传染病前列,给人民群众生命安全和身体健康带来严重威胁。

' O. A% R, G9 E

一、病原学

% D2 I, f' {4 e7 J

狂犬病病毒属于单股负链病毒目(Mononegavirales)弹状病毒科(Rhabdoviridae)狂犬病病毒属(Lyssavirus)。2018年国际病毒分类委员会(ICTV)明确的狂犬病病毒属病毒共 16种(Species),划分为 3 个不同的遗传谱系(PhylogroupⅠ-Ⅲ)。我国目前主要流行 Rabies virus(RABV),也有 Irkut virus(IRKV)报道,二者均属于遗传谱系Ⅰ,现有疫苗均可预防。狂犬病病毒体外存活能力较差,易被脂溶剂等灭活。

! r- P( ?( F3 }( A5 ]# ]

二、流行病学

( d8 P. @. S( `0 Q# G

全球有 100 多个国家和地区有狂犬病流行,大部分病例发生在亚洲和非洲国家,年死亡病例数约 59000 例。近 10 余年来,我国狂犬病发病率呈逐年下降趋势,报告病例最多的 2007 年,报告 3300 例,而后逐年下降,2020 年报告 202 例。

6 U1 O q2 s) N& W w

所有哺乳动物均对狂犬病病毒易感,狂犬病在自然界的储存宿主包括犬、猫等食肉目动物和翼手目动物(蝙蝠)。猪、马、牛、羊、骆驼等家畜为非狂犬病储存宿主,虽然可感染发病,但传播狂犬病风险较低。啮齿类和兔形目动物极少感染狂犬病,目前无导致人类狂犬病病例的证据。人与人之间的狂犬病病毒传播,仅偶见于狂犬病感染者作为供体的组织或器官移植。犬是我国狂犬病的主要传染源,约占 95%,其次为猫。鼬獾、红狐、貉、狼是我国重要的野生狂犬病宿主和传染源。

5 w, }, t3 [, O+ b

三、发病机制

+ z: I+ i# w* [) E* @, d

狂犬病病毒具有高度嗜神经性,病毒自皮肤或黏膜破损处入侵人体后,致病过程可以分为 3 个阶段:神经外少量繁殖期、快速逆轴浆移行期、病毒扩散期。病毒进入伤口后,在被咬伤的肌肉组织中复制,在局部可停留 3 天或更久。其后病毒通过运动神经元的终板和轴突侵入周围神经系统,以运输小泡为载体,沿轴突以逆轴浆运动的方向向中枢神经系统移行,上行到背根神经节后,在其内大量增殖,然后侵入脊髓和其他中枢神经系统。病毒在中枢神经系统中增殖后,通过在运动轴突的顺向轴浆运输扩散进入腹侧根、背根神经节及其感觉轴突,并感染感觉轴突支配的肌梭、皮肤、毛囊及其他非神经组织。病毒侵入的各器官组织中,以唾液腺、舌部味蕾、嗅神经上皮等处病毒量较多。由于迷走、舌咽及舌下神经核受损、致吞咽肌及呼吸肌痉挛,出现恐水、吞咽及呼吸困难等症状。迷走神经节、交感神经节和心脏神经节受损时,可引起心血管功能紊乱或者猝死。

) Q1 m! G! w; j2 ]+ x2 D四、临床表现

6 \- W4 h* s# m' M8 Z

狂犬病病毒感染后经过长短不一的潜伏期后发病,临床过程可分为前驱期、兴奋期、麻痹期等三个阶段。疾病发展是连续的过程,各阶段并不能截然分开。根据临床特点可分为狂躁型和麻痹型,其中狂躁型占 80%以上,麻痹型不到 20%。此外,尚有部分不典型病例,见于蝙蝠来源的狂犬病。

4 ?& S8 F0 i: p8 \( G1 s(一)潜伏期。多数为 1~3 个月,极少在 1 周以内或 1 年以上。

) M7 z" s4 f, S v0 f* u! f(二)前驱期。一般持续 2~4 天。表现低热、倦怠、乏力、头痛、恶心、全身不适、烦躁、恐惧、易怒、失眠或抑郁等症状。50%~80%的患者在已愈合的伤口周围出现麻木、发痒、灼热、刺痛等症状或虫爬、蚁走感等异常感觉。部分出现叩击性肌肉水肿(叩击部位肌肉耸起)。

2 o$ h, j# ]/ t; @+ r6 x

(三)兴奋期。一般持续 1~3 天。此时患者表现为恐水、怕风、极度恐惧,在水、风、声音的刺激下出现咽喉肌痉挛。恐水症是狂犬病最具特征性的临床表现,33%~50%的患者会出现恐水症,表现为咽喉部不适或吞咽困难,在吞咽口水或尝试饮水时出现无法控制的咽喉肌痉挛,甚至在看到水或听到流水声音时也可引发咽喉肌痉挛。咽肌痉挛发作时可导致窒息和呼吸停止。约 50%患者可表现为极度兴奋、易激惹和攻击行为,严重失眠或睡眠丧失。部分患者可出现全身肌肉阵发性抽搐。部分表现为构音障碍、复视或眩晕。约 25%的患者出现自主神经功能紊乱,如流涎、流泪、多汗、皮肤起“鸡皮疙瘩”、瞳孔扩大、排尿排便困难、高热与低温交替、心律失常和心肌炎。少数患者表现为异常的性兴奋。

: n }+ V3 ?: e) L, f+ @! |# a+ C(四)麻痹期。一般持续 6~18 小时。患者经过兴奋期后逐渐进入麻痹期。此时意识障碍逐渐加深,表现为昏睡或昏迷,痉挛停止,全身肌肉出现逐渐加重的弛缓性瘫痪。呼吸肌麻痹可导致中枢性呼吸衰竭,血压下降和严重心律失常,引起呼吸心跳停止进而死亡。如无生命支持治疗,绝大多数患者在首次出现临床症状的 7~14 天内死亡。

- B# Q4 m6 a0 y6 W5 g& A

麻痹型病例可无典型的兴奋期及恐水现象,表现为头痛、肌肉疼痛和麻痹。麻痹通常在被咬伤的肢体最突出,然后对称或不对称地扩散,肌束震颤,腱反射和足底反射消失。随着瘫痪程度加重,出现重度截瘫,肌张力下降,随后出现呼吸肌麻痹而死亡。

( b: s; K% G ^. S* s

五、诊断

5 F" ]2 M* G; H4 j(一)诊断原则。狂犬病需结合病例的流行病学史、临床表现和实验室检查结果作出诊断。

" H- O# g' |1 ^: W8 c(二)临床诊断。有流行病学史,并符合狂犬病临床症状者,即可诊断为临床病例。

. I/ _$ m! T0 ~! C

(三)实验室诊断。临床诊断基础上,满足以下任意一项实验室检测结果,即可诊断为确诊病例。

; P r) ^5 n) r! A& V+ R1.狂犬病病毒分离(小鼠分离或细胞培养分离)阳性:适合脑组织及唾液等病毒含量高的样本;

! @1 \8 f0 O& c

2.狂犬病病毒抗原检测(免疫荧光抗体法、直接快速免疫组化法、酶联免疫法)阳性:适合脑组织、颈后部皮肤毛囊样本;

/ g% v ?. Z4 t3 O4 p2 e G8 W" h

3.狂犬病病毒核酸检测阳性:适合唾液、脑脊液、脑组织、颈后部皮肤毛囊样本等;

T" V6 x, L. @

4.未接种过狂犬病疫苗者狂犬病病毒中和抗体检测(小鼠脑内中和试验、快速荧光灶抑制试验)阳性:适合存活一周以上者血清、脑脊液样本。

; W3 C$ |" ^) v( `. a5 |9 h2 C' l六、鉴别诊断

1 \. r- o3 h' n/ m狂犬病需要与类狂犬病性癔症、破伤风、其他病毒性脑炎/脑膜炎、脊髓灰质炎、吉兰-巴雷综合征等鉴别。

' t9 s+ ^7 ]& @" {

(一)类狂犬病性癔症。由狂犬病事件作用于癔病个体引起的一种少见的精神障碍,发病与精神因素及患者的性格特征有关。患者可有一些符合狂犬病特点的“症状”或自我感受,如攻击行为、咬人、吼叫甚至恐水等,但无典型恐水、恐风、流涎、发热、瘫痪等体征。常因精神因素或暗示而诱发反复阵发性发作,精神类药物及安慰治疗后病情缓解,发作过后症状完全消失,神经系统查体无阳性体征,特异性的实验室检查也无异常发现。

) Y$ K+ u' K; g

(二)破伤风。由破伤风梭状芽孢杆菌通过伤口侵入人体,产生神经毒素引起的中毒性疾病。临床特征为全身骨骼肌痉挛性强直,表现为张口困难、吞咽困难、牙关紧闭、苦笑面容,骨骼肌肌张力持续性增高、腹肌紧张,阵发性肌肉痉挛引起角弓反张和呼吸困难,严重时可发生呼吸骤停而死亡。发病过程中神志清楚,无恐水等表现。破伤风临床表现典型,根据临床症状即可作出诊断。破伤风的治疗原则包括:灭活循环毒素;消除伤口中破伤风梭状芽胞杆菌;控制肌肉痉挛;治疗自主神经功能障碍;气道管理;一般支持性措施和并发症的防治;免疫预防。

- B0 Z8 J8 c/ t9 x& y5 F7 [

(三)病毒性脑炎。由病毒感染引起的脑实质炎症,常见病原体为乙型脑炎病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、麻疹病毒和肠道病毒等,主要表现为高热、头痛、精神障碍和神经症状等,行为改变(方向障碍、幻觉、精神错乱、性格改变、兴奋),局灶性神经系统异常(如命名性失语症、言语障碍、偏瘫),癫痫为特点的中枢功能障碍。除狂犬病脑炎外,其他任何一种病毒引起的脑部感染都不会引起恐水表现。体格检查可出现意识障碍、脑膜刺激征、运动功能障碍等阳性体征。以运动功能障碍为主要表现的病毒性脑炎易与麻痹型狂犬病混淆。病毒性脑炎磁共振成像表现为病变相应脑部位高信号,磁共振扩散加权成像(DWI)可能有助于发现病变早期改变。此外,脑脊液相应病毒核酸检测、病毒培养或特异性抗体检测阳性,恢复期血清特异性抗体滴度较急性期有 4 倍及以上升高时有诊断价值。病毒性脑炎的治疗原则主要是对症、支持治疗以及预防并发症。颅内压升高可使用甘露醇等药物脱水治疗;呼吸、循环系统受累可进行呼吸、循环支持。

+ v: j: s2 w8 l' C% k' G" ~

(四)病毒性脑膜炎。一组由各种病毒感染引起的软脑膜(软膜和蛛网膜)弥漫性炎症综合征,常见的病原体有乙型脑炎病毒、肠道病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、单纯疱疹病毒等。该病通常急性起病,主要表现为发热、头痛、呕吐、颈项强直等。病毒性脑膜炎与狂犬病前驱期不易鉴别,但病毒性脑膜炎无恐水、恐风、喉咙紧缩等症状,为自限性疾病,病程呈良性,通常为 2~3 周,预后较好。病毒性脑膜炎患者脑脊液检查表现为脑脊液压力升高,白细胞升高,早期以中性粒细胞升高为主,后期以淋巴细胞升高为主,糖及氯化物含量正常为特点。脑脊液相应病毒核酸检测、病毒培养或特异性抗体检测阳性,恢复期血清特异性抗体滴度较急性期有 4 倍及以上升高有诊断价值。病毒性脑膜炎的治疗原则主要是对症、支持治疗以及预防并发症。颅内压升高可使用甘露醇等药物脱水治疗;呼吸、循环系统受累可进行呼吸、循环支持。

. |4 b9 m, i4 ?; w(五)脊髓灰质炎。由脊髓灰质炎病毒侵犯中枢神经系统的运动神经细胞引起的急性传染病,主要以脊髓前角运动神经元损害为主。患者多为 1~6 岁儿童,主要症状是发热,可出现双峰热型,全身不适,严重时肢体疼痛,热退后(少数发热时)出现肢体或躯干非对称弛缓性瘫痪,表现为分布不规则和轻重不等的弛缓性瘫痪,故又称为小儿麻痹症。脑脊液检查呈细胞-蛋白分离现象,其分类以多形核粒细胞为主,而狂犬病患者脑脊液后期以淋巴细胞升高为主。发病后从粪便、咽部、脑脊液、脑或脊髓组织中分离到病毒,并鉴定为脊髓灰质炎野病毒可确诊。目前无针对脊髓灰质炎病毒的特效药,以对症支持治疗、促进神经肌肉功能恢复为主。

" b+ a& S5 A* z5 R( {9 `

(六)吉兰-巴雷综合征。常见的周围神经的脱髓鞘疾病,又称急性特发性多神经炎或对称性多神经根炎。出现前驱感染症状之后表现为进行性上升性对称性麻痹、四肢软瘫以及不同程度的感觉障碍。患者呈急性或亚急性临床经过,多数可完全恢复,少数严重者可引起致死性呼吸肌麻痹和双侧面瘫。麻痹型狂犬病的急性轴索神经病变与轴索型吉兰-巴雷综合征在病理上极为相似,故二者在临床表现上也不易区分。吉兰-巴雷综合征很少出现持续性发热、意识模糊、尿失禁等括约肌受累症状。吉兰-巴雷综合征脑脊液检查表现为典型的蛋白-细胞分离现象。该病的治疗以支持治疗为主,在此基础上再进行病因治疗、免疫治疗等。

' E0 Y1 w. @; a+ {

七、治疗

7 c) z" q+ J7 ? i r2 m$ E(一)治疗原则。

7 i3 l$ Z# X7 }

狂犬病患者应单间隔离,密切监测生命体征,以对症支持治疗为主,必要时给予包括抗病毒和免疫调节在内的重要脏器支持的综合性治疗措施。

6 P1 l& [4 m6 k) h1 M3 N T

(二)隔离与监测。

" J' ?1 V1 K2 Z& U1 g0 h4 t

1.患者单间隔离,保持安静,避免声、光、风等刺激,患者的分泌物、排泄物须严格消毒。

. Z+ {: C+ N1 {5 x. q5 E+ u) L2.参与治疗、护理的医护人员执行标准预防措施,如戴一次性外科口罩、帽子、穿一次性隔离衣和戴乳胶手套。行气管插管等有液体喷溅或气溶胶产生等操作时,加戴护目镜或面屏。

5 T! p( e4 z' w2 q+ F* M) V2 D

3.床边设置护栏防止患者躁狂发作坠床,防范褥疮和深静脉血栓发生。

4 J- P3 g9 S/ u. p% L9 e; b! s

4.在呼吸道安全管理的情况下置入小肠营养管,开放静脉通路,以保证静脉药物的输注。

1 U# Q1 l8 u: O) q' |! R. C i

5.给予心理支持。

/ l+ @: @, e d2 O; l* F( C K, x

6.持续监测生命体征(体温、脉搏、血压、呼吸)、血氧饱和度、心电及相关实验室检查保持内环境稳定,定期评估神经功能。

2 i: {; v d# A% |% O7.采集唾液、血清、脑脊液监测狂犬病病毒核酸、血清学变化。

! k9 C% b, a3 K% B, r

(三)对症支持和姑息治疗。

- V1 Q5 a* |8 H2 [1.镇静和镇痛。尽量保持患者安静,防止痉挛发作。尽量减少各种刺激,对躁狂、痉挛患者可用镇静剂,如地西泮、咪达唑仑等苯二氮䓬类药物,咪达唑仑较地西泮起效快、半衰期短,通过微量泵持续静脉给药更容易控制镇静深度。对躁动不安、兴奋过度、谵妄、幻觉和有攻击性者,可肌注或静脉滴注氟哌啶醇。疼痛明显者,可联合应用阿片类镇痛药物,如皮下或静脉注射吗啡、静脉注射或静脉滴注芬太尼等。

9 X1 P0 H# E- l& b5 M! g3 B! q3 I

2.减少过量唾液分泌。可用抗胆碱能药物,如皮下或肌内注射氢溴酸东莨菪碱。

4 N+ K( l0 V* a% J, z

3.发热处理。高热者予物理降温结合解热镇痛药物,如对乙酰氨基酚、布洛芬等。若高热不退可采用控制性低温治疗。

: q9 F: o H3 @5 a* `4.营养支持。维持酸碱、水、电解质平衡,保证营养供给。(四)脏器支持。

& r/ C, M9 X% C* |6 b) R患者因过度兴奋需要镇静时,或出现不同程度昏迷时,有条件者应考虑收入重症监护病房,治疗的重点在于控制脑水肿,进行气管插管和机械通气支持治疗。

, b" V+ q+ H) y/ c/ K1.脑水肿处置。出现脑水肿和颅内高压时,可予 20%甘露醇(0.5~1g/kg 体重)快速静脉点滴。或者选择 3%~5%高张盐水输注来控制脑水肿,可间断给予呋塞米静脉注射。严重颅内高压时,可行侧脑室或腰大池插管减压。

: g. _( }7 V1 W+ j) l }. h2.神经保护治疗。目前没有已知有效的用于狂犬病的神经保护剂,可试用控制性低温治疗,减少神经元损伤。早期研究表明,非竞争性 N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体拮抗剂氯胺酮可能是对狂犬病有希望的神经保护疗法,但是随后在体外进行的研究以及在狂犬病小鼠模型中均未能显示出疗效。通过使用大剂量麻醉剂以达到最大的代谢抑制和神经元保护的方法也未能取得成功。鉴于其潜在不良影响和并发症(如血管加压素依赖性、感染风险增加、重症监护病房死亡率和相关并发症),不建议应用于狂犬病的治疗。

, f/ _% F9 `: c0 \

3.呼吸系统支持。监测血氧饱和度(SpO2)或动脉血氧分压(PaO2),当出现咽肌或辅助呼吸肌痉挛影响通气时,予气管插管或气管切开,呼吸机辅助正压通气,定期进行血气分析监测氧合情况。并发细菌性肺炎者给予相应抗菌药物。

/ \/ |# b: u+ t. D

4.循环支持。低血压者在充分静脉补液基础上给予血管活性药物,如多巴胺、多巴酚丁胺、去甲肾上腺素等。心力衰竭者需限制液体入量,给予扩血管、利尿、正性肌力等药物。必要时予以体外循环支持。

. t2 M3 w$ |" X

(五)抗病毒和免疫调节治疗。

; d6 P M5 z! G- F! v0 u7 ^目前没有任何抗病毒药物和免疫调节剂被证实对狂犬病有效。尽管缺乏证据支持,但临床上仍在使用一些抗病毒药物,如α-干扰素、利巴韦林和金刚烷胺等。因利巴韦林广泛的副作用及免疫抑制作用,不推荐使用。抗病毒药物的选择取决于药物的毒副作用和患者(或家属)的意愿。不建议使用狂犬病疫苗或狂犬病免疫球蛋白来治疗狂犬病。糖皮质激素不应使用,动物试验证实,糖皮质激素能缩短狂犬病潜伏期,还可能对清除病毒所需的免疫反应产生负面影响。

. u* y5 O5 W( ^0 ]

八、预防

) w# F9 b, q: b& _; A1 Z

发生狂犬病暴露,应依据现行《狂犬病暴露预防处置工作规范》《狂犬病预防控制技术指南》进行狂犬病预防。

3 U Q5 X. d3 L( h$ X& ]8 T

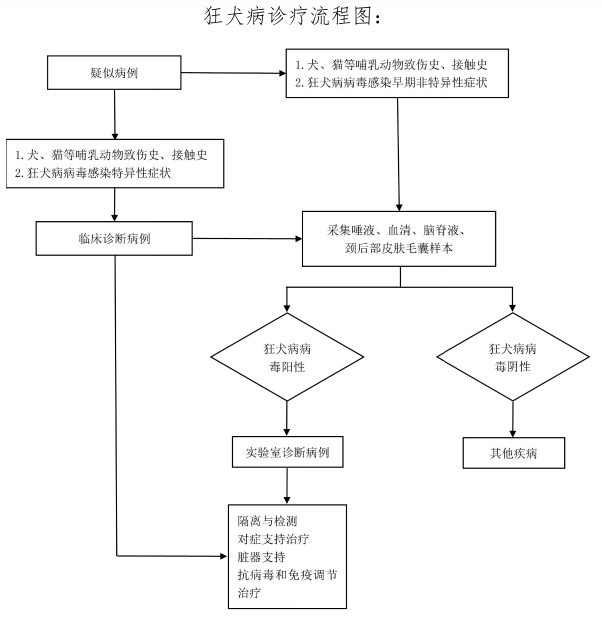

九、狂犬病诊疗流程

0 k4 k% n, ^! L- H$ X' q9 X9 M- r; b狂犬病诊疗流程见下图。

" b, j. M$ r( T

5 V1 S9 O( a, L) M8 e" s6 M4 b

! J3 P5 r! V) r9 i2 X4 O4 L6 _! v6 N

5 V1 S9 O( a, L) M8 e" s6 M4 b

! J3 P5 r! V) r9 i2 X4 O4 L6 _! v6 N