星级打分

平均分:0 参与人数:0 我的评分:未评

炎热夏天

' c4 p# K# F3 ~尤其是碳酸饮料

) h9 G: B+ |( _$ `1 C

从冰箱拿出来

$ o0 ?$ Z& s6 D/ |! z. h, E5 Q3 I瓶身飘着凉凉的仙气

) j# R5 H" V2 w3 z, p

“嘶嘶”气泡爬上舌头

5 w/ q* a% S& j噼里啪啦炸开

! [, l, W4 n7 G9 Y

沁人心脾的酥麻感从口腔直冲脑门

' Q- A1 E# ^# K怎一个爽字了得!

6 F. m8 e, r. s0 E1 L而就在昨天

8 k, b3 Q8 d% \, ]

传统饮料巨头使用的代糖

* m+ V: \8 |: @" A: c/ a阿斯巴甜可能对人体致癌

$ S% j! c' [, k0 z, n

这一话题登上了

6 m( W7 C# A- v9 l. }' q热搜榜第一

9 i: M! e$ c/ t W; ^1 s+ V据路透社报道

* r6 c3 \! n+ b- W. S' N3 l

两位知情人士透露

' Z9 G' P3 f8 p: d$ s最常见的人造甜味剂之一

9 f) e7 v1 v$ {0 }阿斯巴甜将在7月

, P7 B9 S5 B+ a( W) O被世界卫生组织旗下的

: b" r# q6 H- p) u

国际癌症研究机构(IARC)

/ k. v" L; U5 M1 h' w+ Q

宣布为“可能致癌”

, h$ D) R7 E: _% x2 l% J" j/ I; y0 A3 m, k: F% H) }

IARC是在本月早些时候的外部专家会议后做出的这项结论,该会议主要是依赖所有已经公布的研究证据,评估哪些物质对人体有害。

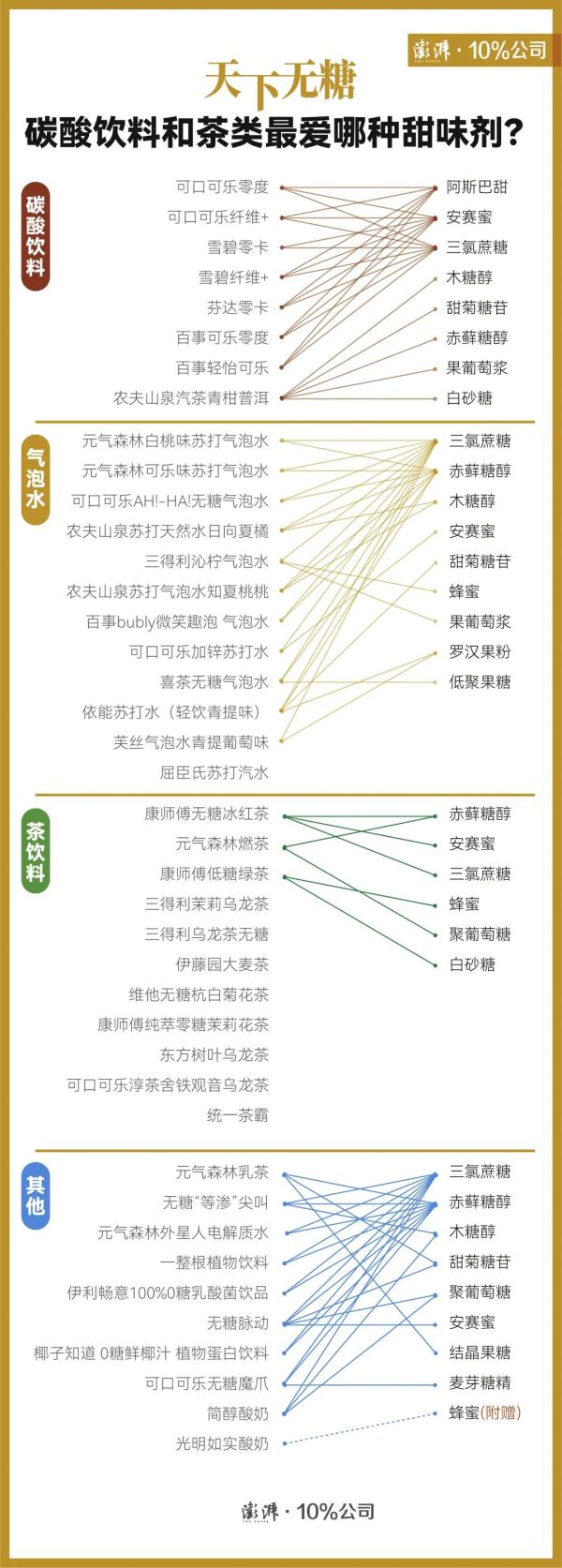

2 y' ]+ ]9 @8 i, c1 U* W而市面上销售的诸多打上“无糖”标签的食品、饮料,实际上都使用了阿斯巴甜等甜味剂。

/ n5 Y1 S' v+ h1 ]6 T2 H

值得注意的是,早在今年5月,世界卫生组织发布了一份关于非糖甜味剂的新指南,建议大多数人应避免食用安赛蜜、阿斯巴甜、糖精、三氯蔗糖、甜菊糖等非糖甜味剂。

% s8 I! _! k2 V0 y, K6 X6 J3 ?. \

4 u- i4 E4 J! X" t3 F& R9 b, y

阿斯巴甜

. A2 l9 V- ?0 N; j8 N

是最常见的人工合成甜味剂

+ H$ W) B, g) _6 j$ j例如无糖可乐和雪碧中

- X6 ?# P4 Y M l1 w

都有该类甜味剂

) W x8 g5 @; F% O) ], R3 _! m用于替代蔗糖

8 w$ Z( {) E( @8 v I; e: W

: K) F4 x; c0 `此前,一项2022年的研究发现,这些甜味剂无助于长期控制体重,还可能导致糖尿病、心脏病发作和死亡。

8 e9 w. n* z1 E; }

2 ?0 u$ c9 R+ p& Q世界卫生组织表示,大多数甜味剂都是有问题的,包括人造甜味剂,如阿斯巴甜和糖精,以及从植物中提取的甜味剂,如甜菊糖。唯一的例外是由糖醇制成的甜味剂,即多元醇,它不属于“非糖甜味剂”的范畴。

( {, y8 |& m, L, \8 [6 x( {. [8 o; y$ O" _$ O8 K; [" |3 |

国际饮料协会:更全面审查尚在进行

2 V1 f* i0 U) I. R

( D, D# `+ O( R! c, w# g29日晚,有媒体报道,针对外媒报道的世界卫生组织的癌症研究分支机构(IARC)计划将甜味剂阿斯巴甜分类为 “可能致癌物”一事,国际饮料协会委员会(ICBA)在官网发文,其执行主任凯特·洛特曼表示,公共卫生主管当局应警惕这一观点,因为它与数十年来高质量的科学证据相矛盾,参考低质量的科学研究得出的结论可能误导广大消费者,期待对阿斯巴甜更广泛、更全面的食品安全审查。

$ m9 J0 M8 Y/ u0 e' I

/ n( C& P$ J0 c5 r- k0 D国际饮料协会对此发文称,甚至国际癌症研究机构自己也承认,该机构并不是根据阿斯巴甜的实际摄入量进行风险评估的合适权威机构,同时也“不提供健康建议”。

/ ?! B+ I. Q/ }- ? q' B" h, y0 [# a( B* `5 A

鉴于压倒性的科学证据和全球90多个国家的食品安全部门早已得出的“阿斯巴甜是安全的”这一结论,“我们一如既往地确信,阿斯巴甜是安全的。”欢迎由世界卫生组织和联合国粮农组织(FAO)的联合食品添加剂专家委员会(JECFA)对阿斯巴甜进行更广泛、更全面的食品安全审查。

5 ?% l+ x. R! l4 |: f. Y+ s6 `# `

k3 _1 x; i. S% ]3 m' ~

世卫组织正在调查,下月出结果

~* j& J3 H7 P. d

; h( J- B: V+ O; J- R7 i3 d/ V5 D6 |7 N: W; u+ J6 X+ e$ _

; h( J- B: V+ O; J- R7 i3 d/ V5 D6 |7 N: W; u+ J6 X+ e$ _

目前,IARC依据患癌几率的高低将致癌因素分为五类:

) e: s7 n8 w5 _* F* R9 `

3 x2 U: M, ]- w1类:对人类有确认的致癌性

5 _$ M5 v* d% N) F" N0 U

4 I* R3 ]/ b* q8 ?

2A类:对人类很可能有致癌性

8 E( J8 b- T2 e

/ I% I" k q* k0 L' ?

2B类:有可能对人类致癌

: X) F% E* A# `% q8 F: G! e$ G. t5 o7 Y5 O) u

3类:尚不能确定其是否对人体致癌

1 T$ `' V: w8 D" X' w3 T6 b* g, ~! G2 r3 H( ?9 X+ ]0 q2 x

4类:对人体基本无致癌作用

- Z2 Z4 ~4 O7 V d7 s& |

" L9 `- m" D2 X, u- i+ k8 j根据媒体披露的信息,IARC将把阿斯巴甜列为“2B类”,即有可能对人类致癌。

2 E% _5 Q) X2 B9 G

' R2 X6 R6 i# \" R& ?3 j就在不久前,联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)也在调查阿斯巴甜对人体健康的影响,该机构于6月底召开会议,并且也将于7月14日宣布其调查结果。

; w8 d9 C1 m; F/ U% \& C: p; [. M- w2 ?% S, |. g

专家:天然甜味剂相对安全风险更小

4 J, w, f4 }+ n

1 ]; [7 l6 _6 U# T1 q“目前来看,甜味剂作为蔗糖替代物已经形成一种趋势。”江南大学食品学院教授华霄认为,甜味剂并不是必然选择。“根本问题是当前消费者从食品中摄入能量过多,超过了人体正常需求。”在他看来,不是甜味剂或糖本身不好,而是过量不好。“一些市民为了克制能量摄入过多而选择零卡的甜味剂替代高能量的白砂糖,但如果日常能遵守膳食指导,做到能量平衡,那就不需要刻意规避白糖,也不需要选择甜味剂来代替。”

8 D5 G4 l; z, f* {

) E- c5 u+ O$ q4 i+ p; M/ j华霄认为,天然甜味剂和人工甜味剂都属于食品添加剂,如果按照食品添加剂国家标准来使用,可以认为都没有安全问题。“但如果在长期摄入的情况下,可以认为天然甜味剂更健康,因为天然甜味剂已经在自然界长期存在,其结构更容易在各种代谢途径中被代谢掉,不会累积在人体内。”

0 T; f- l/ V( W0 [% l+ o. P1 F+ X3 w- h6 x1 b

华霄介绍,天然甜味剂一般是指从植物中提取得到的,目前实现商业化生产的主要有三种,其中在全世界用得最多最广泛的天然甜味剂是甜菊糖苷,它是从南美洲一种菊科植物的叶片中提取出来的天然物质,而我国是世界最大的甜叶菊种植国和甜菊糖苷生产国;此外,罗汉果里面的罗汉果苷以及甘草中的甘草酸也是天然甜味剂,但这两种甜味剂目前因为种植量和生产成本问题,价格相对较高,没有大规模推广。

* c+ f+ I$ d( v2 i. U% H' m' p

/ x; e. r$ h J# s4 E但即使是天然甜味剂,在学界也存在争议。华霄说,目前已有很多科学研究认为甜菊糖苷具有正面的生理功效,如调节代谢、对抗心血管疾病等,但也有观点认为包括甜菊糖苷在内的甜味剂欺骗了大脑的甜味神经,可能会引起胰岛素分泌混乱,但该说法还没有被证实。“总之,各种甜味剂在法规范围内都是安全的,但长期摄入的话,理论上天然甜味剂安全风险更小一些。”

3 Q4 ~/ F I6 o3 E7 l' d C& K

* s/ P/ @, u, T: y* y

对于市民选购带甜味剂的食品或饮料,华霄建议优先选择添加天然甜味剂的。“天然甜味剂的原料是植物,并且有较长的食用历史,像甜菊糖苷在人的大肠中可以被微生物发酵代谢;而人工甜味剂则是通过化学反应合成的,人体一般不能代谢,安全性存在一些疑问。”

& J, P* c& w( b% L

9 X( S* M! q |1 h* O

9 J$ f8 Q9 Z* n9 q: N, K! o0 ~